|

外装タイルメーカーの広報誌に、何年かヨーロッパのタイル建築の連載をしたことがある。その時わかったのだが、日本と違ってタイルを外観に使った建築が意外に少ない。外壁を仕上げる素材で最上ランクが大理石などの石、次いでレンガ、そしてタイルはひょっとしたら塗り壁の下と、ヨーロッパでは歴史的に見なされてきた経緯がある。言葉は悪いが、外観の仕上げ材としてはタイルは偽物だと考えられてきたのである。

ただし何事にも例外は、ある。タイルによる外装は、アール・ヌーヴォーの時代に勢いを得る。華やいだ色彩がこの美意識に最適であったこと、導入されたての鉄筋コンクリートの外壁の、特に雨に対する耐候性能への不安の2つがその理由である。そしてミントンやジノリといった有名陶磁器メーカーが、アール・ヌーヴォーのタイルを制作している。

もうひとつの例外はスペインで、イスラムの伝統の根付くこの国では、タイルによる外装への抵抗感はゼロに近い。それにアール・ヌーヴォーが拍車をかけたものだから、バルセロナの街は、近代のタイル建築に埋め尽くされることになった。

バルセロナでの新たな外装タイル表現の最も早い例のひとつが、ガウディのデビュー作カサ・ビセンス(1888年)、タイル業者の住宅である。後のガウディからは想像もつかないほどの生まじめさで、イスラム様式の再解釈に没頭している姿が外観からよくわかる。幾つかコーナーに掲げられた小さなクーポラを除いて、造形線はすべて直線。タイルも破砕してモザイク状に壁面

を構成するのではなく、方形のまま使われた。それを外観のモジュールとして利用し、市松を描きながらイスラム的な造形線を際立たせる役を果

たしている。

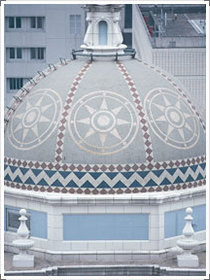

そのスペインの歴史様式の遠い影響が、日本にもある。中村與資平による静岡市庁舎(1934年)だ。かつての日本人建築留学先としては極めて珍しく、中村はスペインを選ぶ。そして本場スペインでスパニッシュ・バロックを学んで帰朝する。総タイル張りの市庁舎の外観各コーナーには、テラコッタ製のバロック特有の形であるねじり柱が付けられ、窓まわりも濃密な細工で飾られている。そしてランドマークたるべく一本の塔を立ち上げ、頂部にスパニッシュ・ドームを掲げた。ドームを被うタイル・モザイクの仕上げは綿密で、小さな豆タイルから、実に清楚な表情の星形を描き出しているのである。おそらくは日本の外壁を飾るモザイクとして、1、2を争う出来であろう。

アール・ヌーヴォーはすさまじい勢いでヨーロッパを席巻し、影響はイタリアのミラノやフィレンツェにまで及んだ。ミラノではその世紀末スタイルを、ロンドンのリバティ商会の花柄テキスタイルにちなんで“リーベルティ”と呼んだ。代表作のひとつが店舗併設のアパート、カーサ・ガリンベルティ(1905年)である。ぐにゃぐにゃした鉄細工のバルコニーの間隙に、農夫たちと果

実をたわわに実らせた樹木とが絵タイルで描かれた。外壁を、豊穣を願う一大絵巻きに仕立て上げたその絵タイルのタッチが、驚くことにミケランジェロがシスティナ礼拝堂に描いた天井壁画に酷似しているではないか。フレスコ画にルネサンス、芸術の偉大な伝統がこのタイルの外壁には息づいている。

これら美しさを求めるタイル外壁とはちょっとベクトルを異にしたタイル使いが、同じ時代のパリに数多く登場した鉄筋コンクリートの中層アパートに見られる。この素材の父と称されるペレのアパートがその最初の例で、外壁全面がタイルで被い尽くされた。雨によるコンクリートの劣化を恐れていたのだ。

デュノウのアパート<ベリアール通りのアパート>(1913年)でも、モルタルをぶ厚く塗り、まるで子供遊びの感覚で、方形タイルの楽しげなパターンが外壁を彩

った。コンクリートが打放しのまま用いられるには、1920年代まで待たねばならなかった。

|

|

カサ・ビセンス

(バルセロナ) |

|

静岡市庁舎

(静岡市) |

|

カーサ・ガリンベルティ

(ミラノ) |

|

ベリアール通りのアパート

(デュノウのアパート・パリ) |

|